「同時解説」は1975年「イヤホンガイド」でスタートし、1995年に字幕システム「G-marc」を加え、2025年に50周年を迎えました。

現在は歌舞伎座、国立劇場をはじめ、名古屋・御園座、京都・南座、大阪・松竹座、福岡・博多座、大阪の国立文楽劇場、それに全国の公立文化施設を巡業する「公文協」歌舞伎・文楽、文化庁主催の「本物の舞台体験劇場」公演、国立能楽堂、新国立劇場、そして来日する外国演劇、オペラ、ミュージカル、コンサート、ライブ、さらに海外で公演する日本演劇に活躍し、今では「同時解説」と舞台との関係はきっても切れぬ仲になっている。

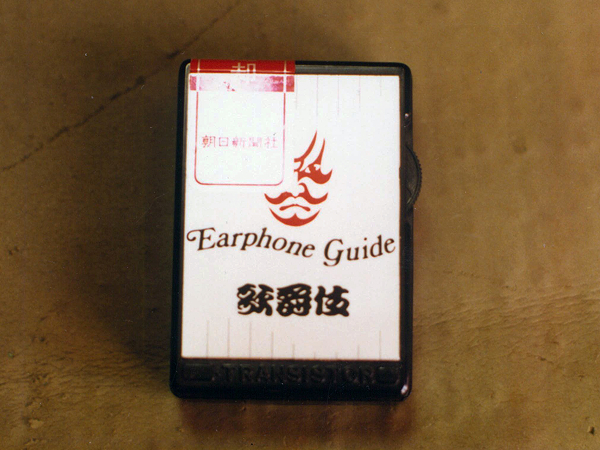

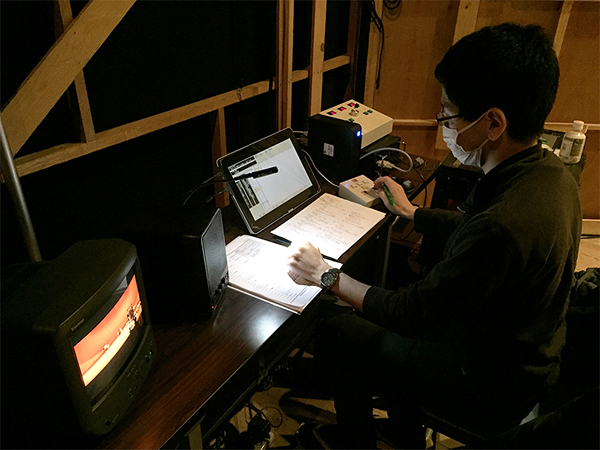

同時解説イヤホンガイド

デビュー時は利用者たった7人

歌舞伎がわかる、おもしろい 〜イヤホンファンの声〜

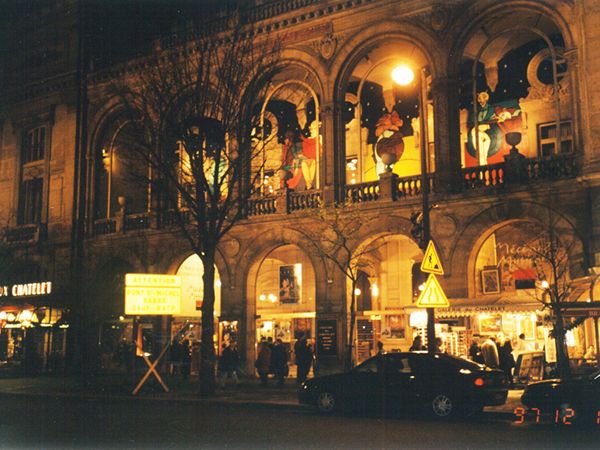

海外公演で評判

歌舞伎から・・・文楽・・・来日演劇へ・・・

若い人たち・国際人たちに人気のイヤホン

イヤホンガイドをはじめた当時の観客層はお年寄りが多く、比例して借り手の年齢層も高かった。しかし、イヤホンガイドを始めてから、年齢層が広がり始め、現在では若い人たちが圧倒的に多い。

また海外に出かけたり、住んだりする日本人が多くなったが、現地で歌舞伎や文楽の話が出て、“知りません”という自分に気付き、日本に帰ってきてからあらためて劇場に足を運ぶ、そういう人たちが急増している。

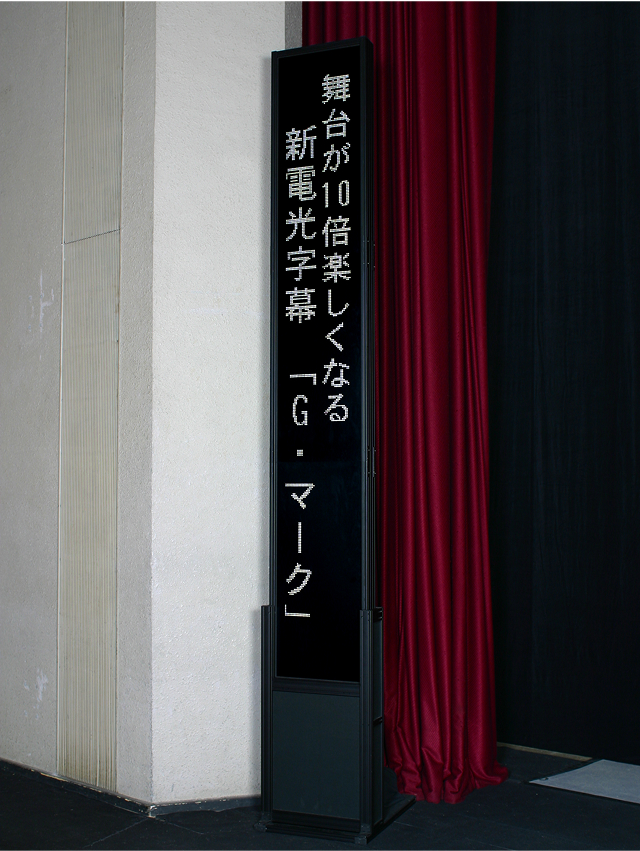

字幕システムG-Marc

「目からの」同時解説

当時オペラで使われていた字幕は、スライド・フィルムによるものだった。 これは、コメントの制作に時間がかかったり、文字の訂正に手間がかかるので誤った文字や翻訳が何日も表示されたり、舞台照明によって文字が薄れたり、舞台の上に表示されるので首が疲れるなど観客のクレームも、欠点も多い代物だった。