|

イヤホン解説余話 |

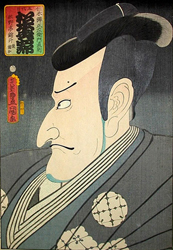

| 「伽羅先代萩(めいぼくせんだいはぎ) 対決、刃傷(にんじょう)」 歌舞伎座 夜の部 | ||||

裁判劇 |

||||

|

||||

| 文楽「妹背山婦女庭訓(いもせやまおんなていきん)」 国立小劇場 | ||||

| 『妹背山…』は『日本書紀』に書かれている大化の改新の頃の出来事を扱った作品です。しかし、他の多くの文楽や歌舞伎の作品と同様に、史実をかなり自由にアレンジし、伝説が巧みに取り入れられています。 | ||||

|

||||

| 春日大社に隣接する奈良公園で今でも鹿の殺生が禁止され、保護されているのは、鹿がこうして、春日大社の神の使いとして大切にされてきた伝統によるのです。 イルカか鹿か |