|

イヤホン解説余話 |

| 「伊勢音頭恋寝刃(いせおんどこいのねたば)」 国立劇場 | ||||

五人に一人が 施行も魅力 また伊勢の街道では、施行(せぎょう)といって、旅人に食べ物や酒をはじめ、笠、杖、ワラジなど旅の必需品、さらに風呂や薬などを無料で振る舞うボランティア活動が盛んでした。なかにはその施行でもらうオニギリが「久しぶりの白いご飯」という貧しい人もいて、これも庶民には実に喜ばれたといいます。 |

||||

|

||||

| 「藤娘(ふじむすめ)」 御園座 昼の部 | ||||

バリエーション舞踊から |

||||

|

||||

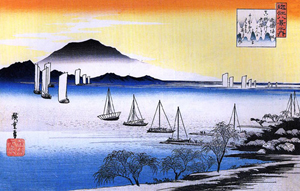

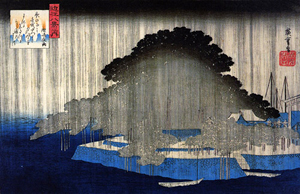

のせた(瀬田)から さき(唐崎)はあわず(粟津)か ただ(堅田)のかご ひら(比良)いしやま(石山)や はし(矢橋)らせてみい(三井) これは江戸時代の天明期を代表する文人、大田南畝(おおたなんぽ)が、カゴ屋から「近江八景の地名すべてを一首の歌に入れることができたら、カゴ代をタダにしよう」ともちかけられて作った歌なのだそうです。 |

||||

| 「平家女護島(へいけにょごがしま) 俊寛(しゅんかん)」 御園座 夜の部、大阪平成中村座 夜の部 | ||||

近、中、遠3ランク |

||||

|

||||

|